作者简介

陈蓓洁,哲学博士,副教授,现就职于上海外国语大学马克思主义学院。主持并完成国家社科基金等课题的研究,在《复旦学报》、《马克思主义与现实》、《河北学刊》等核心期刊发表论文十余篇。

目录

引言

第一部分 法兰克福学派艺术理论研究的时代语境与思想基础

第一章艺术与现代性批判:法兰克福学派艺术理论研究的时代语境

第一节“审美乌托邦”:迷雾深处的法兰克福学派,还是迷雾深处的我们

第二节对现代性与现代性批判的哲学考察

第二章艺术与真理:法兰克福学派艺术理论研究的思想基础

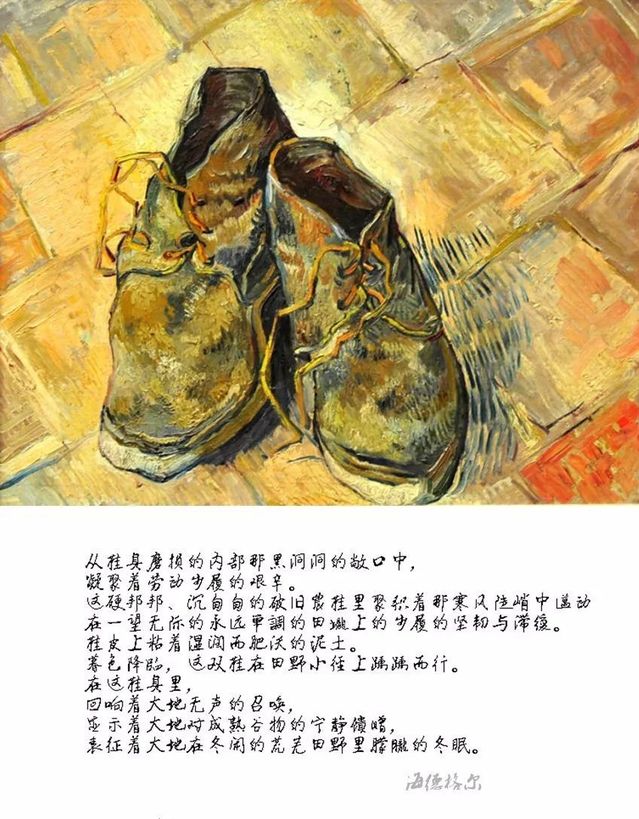

第一节艺术之为真理的源始发生——海德格尔的箴言

第二节艺术之为感性活动的基本建构——对马克思艺术观的重新思考

第二部分 对法兰克福学派现代艺术研究的批判性考察

第三章现代主义艺术的证词(I)——本雅明:废墟上的救赎之光

第一节理念的表征,通向现代艺术的正确道路

第二节寓言,理解现代艺术的钥匙

第四章现代主义艺术的证词(II)——阿多诺:作为否定力量的现代艺术

第一节艺术,作为模仿

第二节艺术的现代主义及其对现实的拯救

第三节否定的辩证法:与马尔库塞艺术革命论的比照

第五章大众文化:现代主义艺术的反命题

第一节批判主旨中的异质之声:本雅明、洛文塔尔、马尔库塞

第二节霍克海默和阿多诺对大众文化批判的真正主张

结语

参考文献

后记

引言

一、法兰克福学派艺术理论研究之缘起

海德格尔

在当代思想的语境中,我们时常会碰到这样一些关于“艺术”的惊人之语。在被杰姆逊称为“二十世纪最重要的一部美学著作”的《艺术作品的本源》一文中,海德格尔这样写道:“艺术为历史建基;艺术乃是根本性意义上的历史。”德国后现代哲学家沃尔夫冈·韦尔施认为:“我们称之为现实的基础条件的性质是审美的”,这是“现代思想自康德以降,久已认可”的“见解”。杜威在这样一种意义上谈起“艺术”:“简言之,人类经验的历史就是一部艺术发展史。科学从宗教的、仪式的和诗歌的艺术中明确地突然显现出来的历史,乃是一种艺术分化的记录,而不是与艺术脱辐的记录。”尼采在更早的时候就发出了振聋发聩的声音:“艺术比真理更有价值”,“我们拥有艺术,是为了我们不因真理而招致毁灭”。当他谈到悲剧的诞生这一问题时,他认为这是在讨论“严肃的德国问题”,“我们恰好合理地把这种问题看作德国希望的中心,看作旋涡和转折点”。诸如此类,屡见不鲜,暂不一一列举。

乍见之下,我们不禁愕然,并狐疑满腹,这难道是“艺术”可以担当的评价吗?有必要这样严肃地看待“艺术”吗?诚然,没有人会否认,真正的艺术是严肃的,它确实比作为娱乐消遣的文化活动意味着更多。但同时,我们又不得不承认,在日常生活中,这更多的“意味”往往通过一种供奉的方式,比如将它们置于博物馆中去陈列,而被我们转化为远离现实生命活动的、可有可无的东西。即便它通过此种方式获得了人们的重视,可这种重视也常常并不来自于对艺术作品之艺术性的体认,而是来自于它被社会化了的符号价值,比如作为身份、品味和修养的象征而被标榜。在这个时代,已很少会有人真心地以为卢浮宫里的断臂维纳斯与我们现存的生命以及人类当代的历史命运有什么密切关联了吧。

阿多诺

碍于思想大师的地位和威望,我们会暂时抛开那些关于艺术的流俗知见,试图向前做一点思索的努力,但是,我们立刻就会被推入人类理智举步维艰的痛苦之中。不过,值得庆幸的是,在绝大多数的情况下,这些对“艺术”的狐疑与茫然只会在心底逗留片刻,当我们合上书本、走出书斋的时候,灿烂的阳光会立即驱散心头的阴霾,清新的空气使精神为之一振。是啊,烦忙在世的人们,哪里有闲情对此纠缠不清呢?毕竟,这些论断与我们对“艺术”所持有的日常之见是如此的不同,以至于我们这些聪明的现代人,总是会快速将它们归于思想家过于敏感的神经和酸腐的气质;抑或怀抱无限眷恋和惆怅的心情,将它们视为没落了的艺术之神在当代上演的一幕小小的喜剧。历史大概就是这样的吧,以喜剧的形式让人们能够愉快地与旧日告别。毕竟,逝者如斯夫,继续前行才是人间正道。

但是,在人类理智对“艺术”的此种见解中,是否会有某种与人类文明的建构有本质重要关联的东西因此向我们隐去,以至于将来,我们不知要再耗费多少世纪才会重新发现它呢?那时的人们将会以怎样的方式来清算今日的轻率呢?这一对人类未来的遐想也许会被指控为荒诞不经而遭到严斥。但是人类的历史不正是常常以这种方式自娱吗?正如马克思在1868年致恩格斯的一封信中所写道的:“在人类历史上存在着和古生物学中一样的情形。由于某种判断的盲目,甚至最杰出的人物也会根本看不到眼前的事物”,然而,随着时间的推进,到后来的一段时间里,人们却惊讶地发现,“从前没有看到的东西现在到处都露出自己的痕迹。”于是,人们在“最旧的东西中惊奇地发现了最新的东西”。

因此,为了避免那陷入尴尬的万分之一可能性的发生,同时也为了人类今日的理智可以永葆其尊严,我们还是应该谨慎一些,不放过任何一个小小疏漏的。为此,本文将怀着最为严谨和科学的态度,重回“艺术”这一人类古老的话题。我们将暂时抛开那些关于“艺术”的先入之见,重新聆听“艺术”的世纪挽歌。或许,当以一种得当的方式来解读它们的时候,挽歌将获得重生的欢畅,而我们煞费苦心并显得有些不合时宜的“艺术”之研究也将获得世人的谅解。

马尔库塞

本文试图借助法兰克福学派的审美艺术理论来切入并展开“艺术”的话题。毫无疑问,对于艺术的研究,作为法兰克福学派第一代理论家所致力的主要研究领域和最终的研究归宿,在法兰克福学派批判理论自身内部的发展中已然衰落。这一衰落不仅体现在法兰克福学派第二、三代的学者,诸如哈贝马斯、内格特、霍耐特等人对批判理论所实施的根本性转向(在此转向中,审美话语被隐匿为边缘性的问题,从而被刻意地回避掉了);而且还体现在第一代理论家在时代状况发生了转变的今天,对自己年轻时所走过的道路、所怀有的理想和信念的质疑和尴尬,比如,洛文塔尔在1980年的一次以“乌托邦主旨的中止”为主题的谈话中就这样说道:“[哈贝马斯]可能是对的。也许[思辨的—乌托邦的时期]是个累赘。因为一谈起这些事情,我就感到有点迂腐和背时。毕竟,一个人不可能只是生活在某个虚无缥缈的乌托邦希望之中,一个人的希望只有在可能的王国里才能得到实现。这或许是我刚才讲到的悲伤的原因。但是也许我在哈贝马斯那里感受到的理论实在论是拯救呈现在批判理论中的主旨的惟一手段,并因而是防止它们免于完全陷入某种空虚而忧郁的悲观主义的惟一手段。”

既然这是一个没落的美学事件,既然它已经被它自身以及它的后继者们判定为迂腐和背时,那么,它对于我们所要深入开展的“艺术”主题来说到底具有怎样一种意义和关联,以至于我们非要将其置于“艺术”研究的视野中心呢?为什么不去选取其他一些在美学领域更为时髦与显赫的学派或人物来研究,以使本文的主题立意得到更容易的彰显呢?在笔者看来,这一事件之所以具有不可替代的研究价值,乃在于这一事件本身是具有“世界历史意义”的。换言之,作为“艺术”参与到人类历史之现实斗争的最后一次庄严出场,作为“艺术”反抗现代性精神的最后一次激烈而集中的迸发,这一美学事件的没落无疑标志着一个时代(即“现代”)即将完成它在精神上的自我诞生。这一“诞生”,作为“现代”的加冕礼,使得“现代”的世俗权力最终赢获思想的全部承认和支持。从此,这个时代不单在肌体上,而且在精神上都真正地成熟起来,反抗的声音将不再具有任何引发时代激荡的可能,它一经响起便会被指认为异端或引起哄堂大笑,从而自然地被从精神生活和物质生活中消灭掉。正是在这一意义上,我们可以说,这一美学事件的没落并不仅仅具有私人的意味,即并不仅仅代表着法兰克福学派批判理论自身的荣辱兴衰,毋宁说,此一没落乃是人类文明之历史性转折的一个征兆或标志,它归属于“艺术”在“现代性”日益巩固并完成其自身统治之时所遭遇的无法免除的厄运。而基于“艺术”与人类文明之间的一种本质关联,如果我们暂且可以这样说的话,那么这一事件也就祛除了自身的个别性而在本质上不仅归属于艺术,而且归属于人类历史的命运性展开了。

并不是所有亲身经历过的,人们都能清楚明白地知道(Wissen);而当人们不能清楚明白地知道过去的时候,也将不会对现在和未来有任何真正意义上的理解。因此,以下的反思将是十分必要的:我们是否清楚明白地知道这一场激进的美学运动所具有的真实的思想意义?它在何种意义上上演了“艺术”与“现代”的斗争,又在何种意义上结束了这场斗争?它是古老的艺术之神与“现代”新神之斗争的本质性展开,还是仅仅作为一场徒具形式的(即早已分享了现代之原则的)非本质斗争的展开,因而必须在不断的自我反思与自我批判中重新蓄积力量?迄今为止,这些问题依然保持着谜一般的性质。但即使是基于这一美学事件之没落方面的意义,我们也已经知道它在其本质上远远超出了美学的范围而与人类历史的当代状况勾连在一起。因此,我们必须将自己重新置回这场运动中,并立身于其中。相信对在这一事件中所展现出的命运性因素——包括它的研究内容、研究取向和研究方法,以及这一研究活动在当时和现世所引发的所有非难、轻蔑抑或狂热,进行深入地批判和反思,是会有益于人类文明的自我检审和重新开启的。

正是基于这样一种对于法兰克福学派审美艺术理论之意义的初步理解和构想,并在当前这样一个关于“艺术”的观点尚存在着微弱的冲突和对抗,因此也给我们留下了些许希望的思想背景之下,本文将展开对法兰克福学派艺术理论的研究工作。

二、关于论文主题和基本思路的简要说明

本篇论文以阐述法兰克福学派艺术理论的基本性质为首要任务。事实上,关于这一学派艺术理论的基本性质,学界一直有定论,那就是“审美乌托邦”。然而,引起我们关注的是,这一普遍评价的作出并不仅仅关涉到法兰克福学派艺术理论的具体内容,而是更为本质地关涉到这一学派对艺术进行研究的出发点。这一出发点就是:在法兰克福学派的学者看来,艺术乃是一种具有政治解放潜能的活动,因此,法兰克福学派的艺术研究是以让艺术承担现代性批判的任务为其基本目的的,他们主张要通过艺术而达到对于现实的批判和对于人类自身的拯救。然而,面对着这样的理论动机,人们甚至根本无须过问法兰克福学派就艺术到底讲了些什么,到底主张了些什么,就会本能地认为这样的工作是不切实际的,是一种乌托邦的浪漫主义的构想。至少笔者自己就曾经深深地陷入这种疑惑之中。

本雅明

然而,“审美乌托邦”以之立论的这一普遍信念是否真的像我们以为的那样具有坚固的无需反思的基础呢?它是否因其在当今世界中无可辩驳的不言自明性便具有了不可动摇的真理性了呢?如果说,一种理论,在其发轫之时就已经是一种出自乌托邦的构想了;而且更为紧要的是,如果说,这种理论的乌托邦性质明明已经大白于天下,已经被当作不争的事实接受下来了,那么还有对此进行过多研究的必要吗?按照常理来说,这种研究应该是日趋衰弱的,正像今天已经很少有人对圣西门或欧文的空想社会主义抱有什么研究热情一样。但是,出乎意料的是,对法兰克福学派艺术理论的研究非但没有衰弱下去,相反倒是慢慢地热了起来,越来越多的人投入到了这一研究的事业中去。然而,由于这一领域中的种种研究活动均事先以对这一艺术理论的乌托邦性质的肯定为前提,并鲜有对这一肯定进行慎重反思者(即使这种“审美乌托邦”的评价是以研究结论的形式出现的,它也依然是早已暗藏在研究者的信念深处的),因此,这些研究活动根本无法为自己正名,相反倒是抽空了其自身研究的合法性。故此,面对着这些乐此不疲的研究活动,我们不禁要问,以这种信念为前提的研究,其目的和动力到底来自于哪里。然而,更让人疑惑不解的是,这些研究活动似乎并没有因为这一研究基础和意义的匮乏而感到痛苦,对此它们仿佛是视而不见的,并继续以百倍的热情从事着这种抽空其研究基础和研究意义的研究活动。当然,一定会有学者这样加以回应:难道乌托邦就一定是不好的吗?难道乌托邦不正是人类发展的内在动力吗?难道人类不正是需要有乌托邦、有希望和幻想,才能继续生存下去吗?正如恩斯特·布洛赫基于人类生存结构的“尚未”(Noch-Nicht)而对“乌托邦”所做的阐释那样。但事实上,这样的解释并不足以支撑一种理论研究活动的继续;因为如果情况果真如此,那么人类就去希望、就去幻想好了,希望和空想并不一定非要与理论研究相结合,它也根本无需理论研究为其作论证。因此,问题依然存在着,所有的研究现状依然使我们感到困惑。

本篇论文旨在为这些困惑的解除做一些有益的尝试和努力。为此,它不得不首先对“审美乌托邦”这一评价,即对艺术与现代性批判之间的真实关系进行认真而彻底的反思;在此基础之上,才能对法兰克福学派艺术理论的真实性质做进一步的研究和澄清。

全文分上下两个部分展开讨论。

上半部分包括第一章和第二章,其中心议题是探讨艺术与现代性批判之间是否存在一种张力,艺术通过自己理论的和实践的活动是否真的能够触动现代性的基本建制,换言之,也就是去探讨用艺术来批判和瓦解现代性、来实现人类自身的拯救这样一种法兰克福学派艺术理论的基本构想到底是不是一种“审美乌托邦”的不切实际的想法。为了问题的充分展开,这一讨论将不可避免地涉及到艺术与真理的关系问题,而且,就事情的本质来说,对艺术与真理的关系进行澄清将是解决审美乌托邦之谜(即艺术与现代性批判之间的关系到底是怎样的)的关键所在。

虽然理论地谈论艺术与真理的关联并非法兰克福学派对艺术进行研究的主要目的,但问题的实质是,惟有对这些追问保持虔敬之心,并对追问的本质有清醒的认识,方才能够保证我们把法兰克福学派美学理论的研究带入自由之境并使之富有成果,从而不至于在错误的路向上将这个学派的种种努力最终化为乌有;毕竟,在这些追问中所蕴涵着的本质性的东西乃是一切真正的艺术研究所必须具备的首要前提和理论动力。这样的理论前提也许在法兰克福学派进行艺术研究的那个年代还具有些许自明性,或者说,他们对此还是记忆犹新的,因此法兰克福学派在当时并没有将这一理论前提作为一个主要问题来加以阐述。但是随着时代异化的不断加深及其对生存本质的不断遮蔽,这些前提就历史性地、并且是突出地成为了问题。可以说,这样的前提在我们这个时代几乎已经丧失了它所有自我表白的能力,也正因为如此,笔者才把这一理论前提的澄清工作当作一个首要课题提出来,并花了比较大的笔墨加以论证。

下半部分包括三、四、五三章,是对法兰克福学派关于当代艺术实践之研究的批判性考察。之所以在法兰克福学派庞大的美学研究中只选择这一部分内容进行研究,依然还是由论文的主题以及法兰克福学派艺术理论自身的研究任务决定的。因为那样一种对于艺术的真理本质的认定如果想最终避免成为一种空谈,如果艺术要在现实的生活中真实地成为一种真理的力量并有效地抵制和瓦解现代性的统治的话,艺术是离不开它的当代载体的,也就是说,艺术之作为真理的源始发生的性质和作用必须依靠当代艺术实践本身的展开加以呈现。然而,当代艺术实践本身正陷入一场前所未有的危机之中,这一艺术实践的两大组成部分(严肃艺术和大众文化)正以各自不同的方式加剧着这场危机。这场危机将不仅直接威胁到艺术的真理性本质,使艺术沦为附庸,从而只能作为流行的文化现象而伴生;同时,这场危机也将通过这种威胁(即通过对艺术的真理性本质的褫夺)而使“审美乌托邦”的判词最终变为现实。因此,对于当代的艺术实践所面临的这场危机的本质进行分析,并有效地对之进行克服,就成为法兰克福学派能否实现自己的艺术研究之目的——使艺术担当起真理的使命,为人类的解放开启一条现实的道路——的关键所在;同时,也是使得他们能够最终摆脱乌托邦评价的唯一出路。

后记

本书是在博士论文的基础上修善而成。之所以迟迟没有拿去出版,实在源于内心的某种不自信。

英国学者克莱夫·贝尔说,一个人要想详尽阐述一种可信的美学理论,必须具备两种素质——艺术的敏感性和清晰的思维能力。事实证明,我在这两方面虽不是毫无体验和能力,却也总是有欠缺的。这一欠缺就像一块黑幕,常常阻断思想前进的道路。虽然平日我亦热爱艺术,但当着手以哲学的方式探讨艺术问题的时候方才发现,自己对于艺术的那一点点感性的领会根本不足以支撑我从其中寻获足够有价值的思想洞见,从而成功地对艺术的问题进行言说;而思维能力的不够强大又使思想的处境变得更加窘迫。同时,在这个艰辛的思想过程中,我又时常感受到另一种莫名的恐慌,那就是来自于艺术本身的对于“哲学把捉”的躲避和抵制。于是,在整个论文的写作过程中,我常常陷入虚无之感,觉得是在试图把握一个不可把握的东西,并因此焦躁不安。

即便如此,当回忆整部书稿的产生过程时,心中依然充满感动。海德格尔说,思想是怀着感激之情铭记存在。存在从来都不是纯然客观的事情本身,它由于与“我”有着千万种关联而总是“为我”的存在,并因此显现出它的饱满与深情。在这份存在当中,首先是作为生命底色的热情。这份热情并非心血来潮或偶然拾得,而是记取着往昔岁月最触动灵魂的点点滴滴,以及给予我灵魂触动的那些美好的人和事。仰赖这份热情的推动,我得以进入艺术和哲学的殿堂。还记得初涉理论下笔时的紧张与新鲜,在直面问题的过程中,突然就生出了赤诚相见的勇气与豪情。特别感谢我的授业恩师,复旦大学哲学学院的吴晓明老师、王德峰老师。在两位老师的悉心栽培下,我才得以进入哲学的堂奥,拥有哲学运思的能力。两位老师无形的人格魅力深深影响着我,成为我可以长久安顿的精神故乡。还有我的同门学长们,叶晓璐、姜佑福、许大平、孙大鹏、陈军,以及各位的家属,感谢您们陪伴我走过生命最美好的一段时光,给与我胜似亲人的温暖和关怀。此外,还要感谢最初将我引向哲学之门的王志伟老师,与海德格尔思想的最初相遇源自老师的课堂,命运般地开启了精神追求的最基本方向。还有一直陪伴在我身边默默支持和照顾我的家人们,是你们的安定和宽和,成就了我不羁和远行的可能。

最后还要感谢上海外国语大学马克思主义学院资助本书的出版。在马克思主义学院工作的这些年,领导和同事们给与了我太多的关爱、理解和支持。感谢复旦大学出版社陈军老师的出版建议和鼎力支持,万分感谢!

于上海寓所

2021年5月25日